自 CORE 一字成了代表「美學風格」的後綴,BALLETCORE、COTTAGECORE、 BARBIECORE ⋯⋯ 各式各樣的流派,像輸送帶上的行李紛紛輸出,壽命各有長短,又在數季裏消失在大眾視野中。CORE 一詞,本帶著堅定不移的風骨,卻漸在這種命名之中,面目變得有點模糊。

recommended readings

SARAH SPELLINGS 曾為《VOGUE》 撰寫〈CORE IS THE NEW CHIC〉一文,抱怨時尚界對「CORE」一詞的濫用,她質疑創造新詞來標籤某種潮流的意義,例如將一堆粉紅色單品上升到芭比風,某程度上也是懶惰的時尚思維。更諷刺的是,這些風格專稱往往用完即棄,我們鬥快為新趨勢賦予名字,一個月後就將之遺忘,循環不止。她的評論雖有點凌厲,卻令人反思 CORE 的意義:許多時尚雜誌整理出穿搭捷徑,碎花、草編與棉麻屬於田園風,緞面平底鞋、粉色、網紗裙屬於芭蕾風⋯⋯ 究竟所謂 CORE,若只對某些顏色、單品作堆砌,是否流於淺薄?若總是要深刻思考服裝的內在意涵,又是否過於曲高和寡?

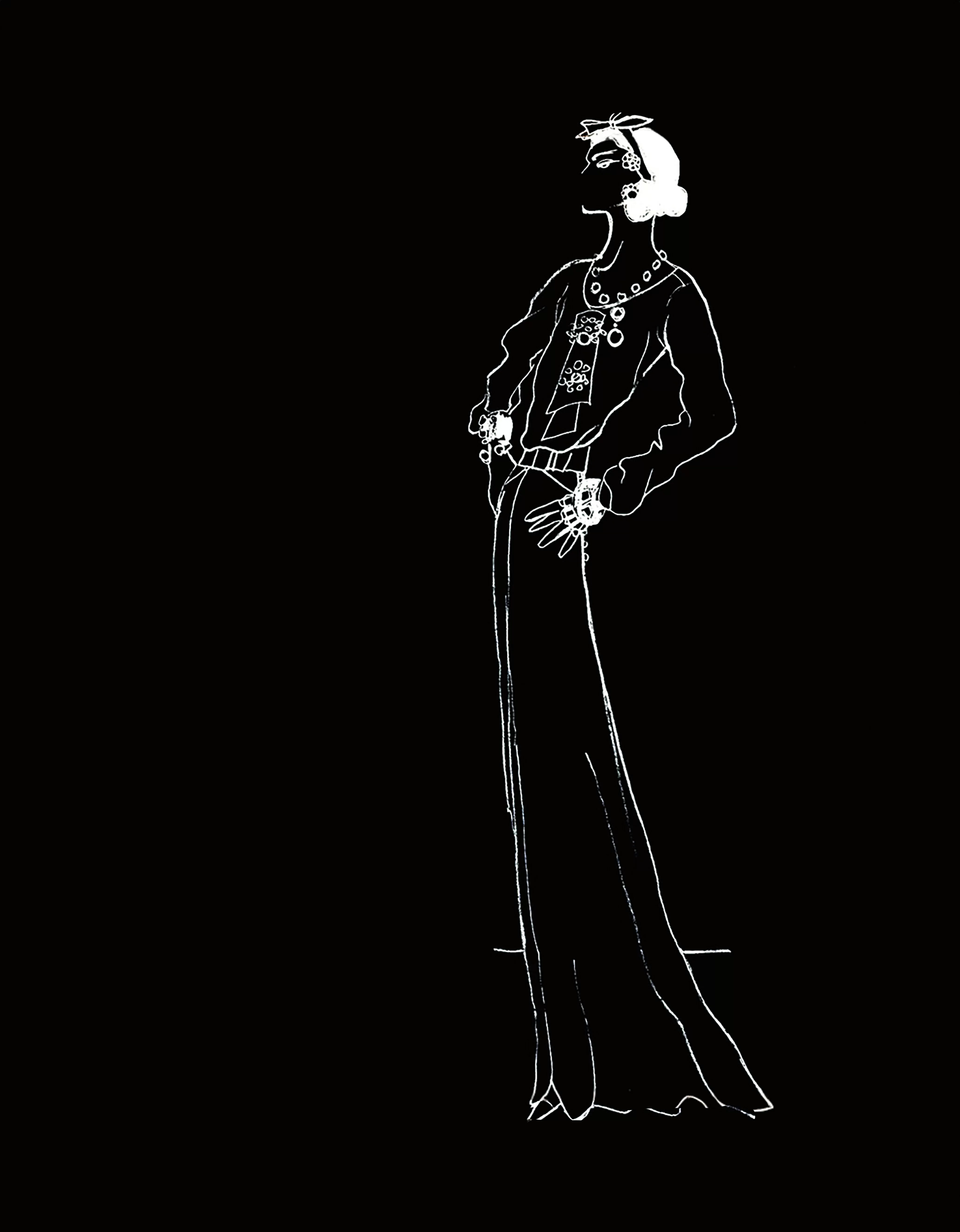

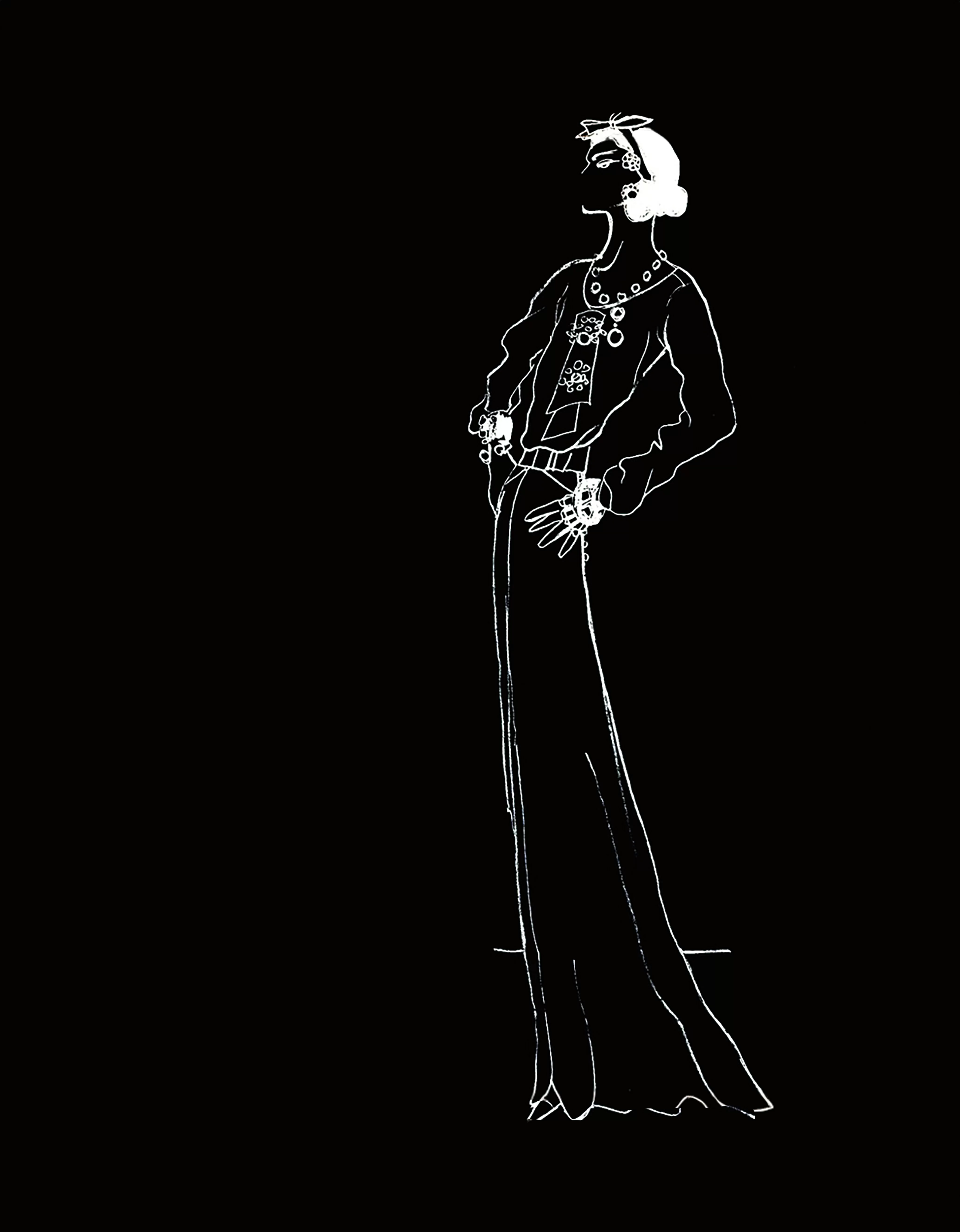

回歸 CORE 本身的意義核心、精髓,應是像風眼一樣,任外圍怎樣天旋地轉,也依然能穩住中心。想起了一幅藝術收藏品,是法國詩人 JEAN COCTEAU 的速寫,他在酒店信箋上寥寥數筆,便勾勒出好友 COCO CHANEL 斜倚的姿態,雖省卻了五官,也可從帽子、耳飾、珍珠與套裝等輪廓,辨認出這位動搖 20 世紀時裝界的傳奇設計師。類似的作品還有數張,洗練的線條已捕捉到她的神緒,褪去華麗場景的襯托, 謝絕無謂的枝節,只還原身體與衣裝本身之美,與她「風格永存」的時尚主張相得益彰。

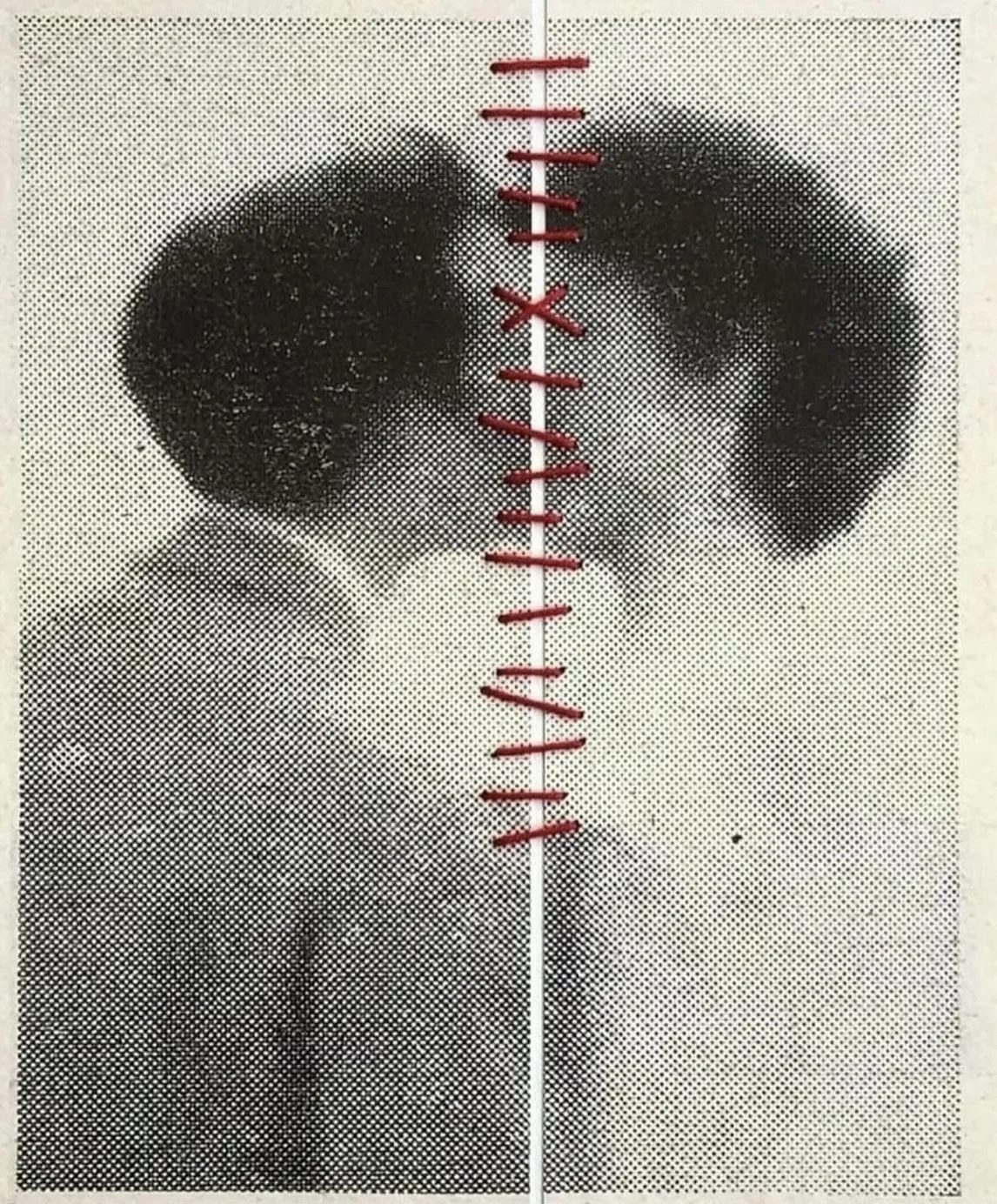

而在流行持續更新換代的當下,談到恆定的風格,還想起了另一位設計師 MARGARET HOWELL。她對品牌的核心價值非常清晰,接受《GQ》雜誌訪問時說:「我專注於我認為真實而恆久的事 物。這無關追逐潮流,而是植根於對材質 和簡約的尊重。」棉質襯衫配低飽和度的羊毛冷衫,頸上繫著細細的絲巾,她本人的衣着,便已流露了設計審美的傾向。品牌的含蓄、中性、書卷氣,定義了大眾對英倫風格的想像,或者我們也可粗暴將之命名為 BRITISHCORE(不用搜尋就知道 肯定有這個字眼),羅列出相關單品:間條襯衫、幼細皮帶、格紋頸巾等,計算它帶來的銷售額,賺取一波流量。然而,我們討論 MARGARET HOWELL 的時候,並非在追捧曇花一現的流行元素,而是她執著於衣服上最不起眼的一道縫線,或是從日常生活中觀察人們的實際穿著,而去琢磨服飾的品質與功能,即使回看 10 年前的 LOOKBOOK,依然經久不衰。

如果全盤否定 CORE 作為潮流派別的後綴,叫人別要追隨千篇一律的單品清單,在這個以秒數來計算熱度的時代,未免太過嚴肅和苛刻。但說到如何持守風格的核心, 想借用美國藝術家LEONARD KOREN 解說侘寂美學的一句話:「削減到本質,但不要剝離它的韻。」(PARE DOWN TO THE ESSENCE, BUT DON’T REMOVE THE POETRY.)韻是一直流動的,各種元素或配搭都可自由變化,沒有劃一的公式,只看我們花多少時間探尋風格的本質。

recommended readings

Comments