數十秒就可生成一首詩、一幅插畫,AI 還有多久就能取代人類?這麼嚴肅而憂傷的問題,我們暫且擱下不談,先來說說英國一位佔有慾強的男士 WILLIAM LEE。

recommended readings

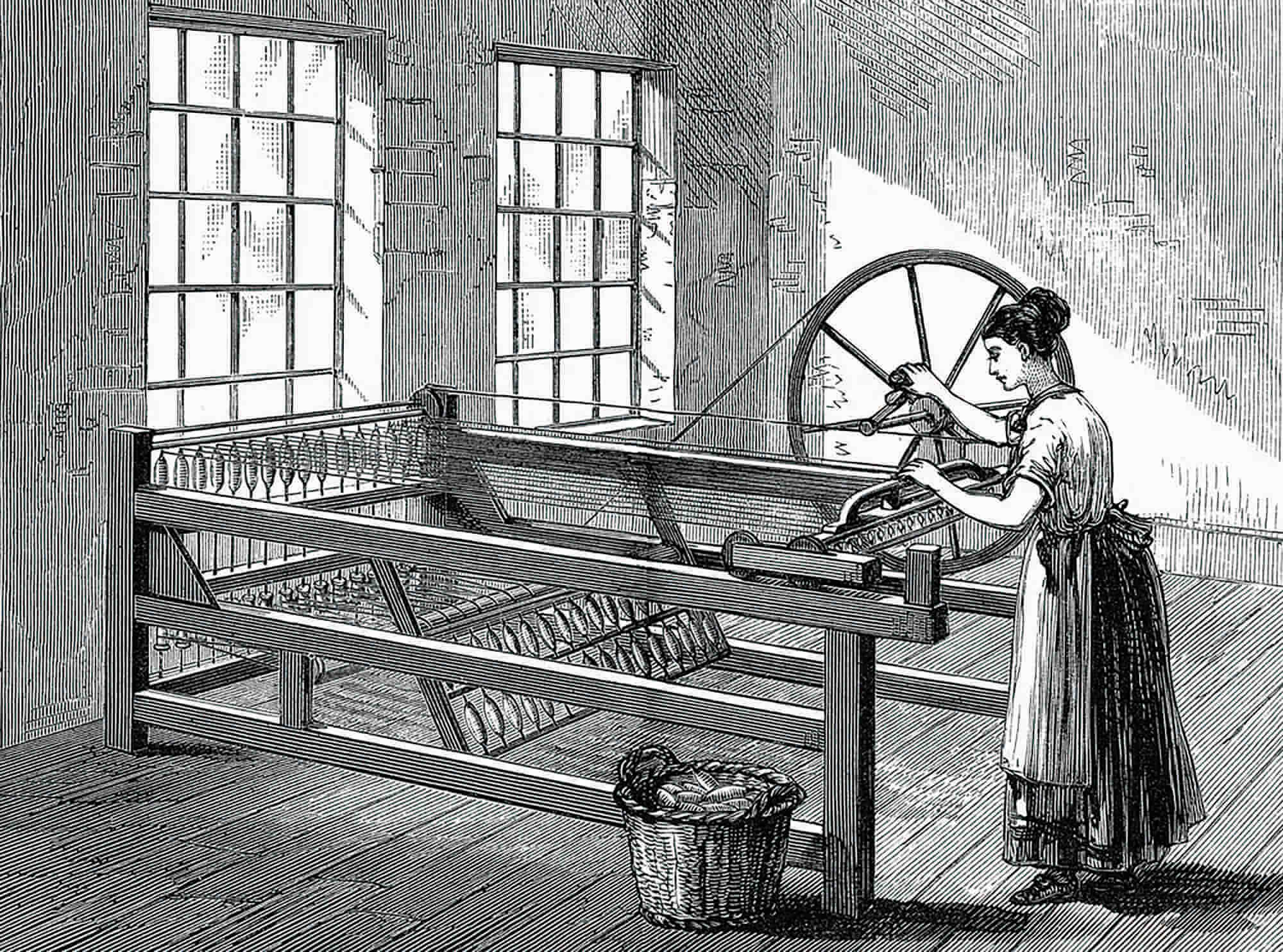

聞說在 16 世紀,這位英國牧師 WILLIAM 熱烈追求一名女子,她眼中卻只有針線,終日醉心於織羊毛襪,無情地把他晾在一旁。不知是為了報復,還是想博取她的注意,他拋開傳教的使命,全心投入發明針織機。也有另一「愛妻」版本,是他目睹妻子手織襪子這般操勞,想著與其「慢工出細貨」,不如借助機器取替人手。無論如何,他草圖上的針鉤、齒梳、壓桿等細節,無不在模仿戀人雙手的動靜。

JENNY THREADS

他並未料到,自己很快又被另一女子傷透了心。他讓英國使臣帶著機器編織的羊毛襪,獻予女王伊莉莎白一世,打算申請皇家專利,女王卻反應冷淡,對那些粗糙的織物不屑一顧。後來 WILLIAM 又回去改良機器,又再呈上織工更細緻的黑絲襪,卻引來政府官員的疑慮,女王再次回絕了他,理由是這部機器將危害子民的生計,手工編織業也恐步向滅亡。

QUEEN ELIZABETH I

工業革命的到來,證明伊莉莎白一世並非過慮。紡織機越來越精密,一排又一排地重複織出成品,人們引以為傲的巧手,變得可有可無。情況就如 AI 工具輸出答案,快速、工整而不帶半秒猶豫,人類托頭深思的過程難免顯得愚鈍;當 AI 毫不費力就能複製出一百張大師風格的圖畫,你又是否在乎,筆觸是否出自真人?於是我們與當年站在紡織機前的手工匠人一樣,發出了哀怨的質問:到底人的價值何存?

19 世紀初,英國紡織工借學徒盧德之名,發起了抗議運動,向改用自動織機的資本家寄恐嚇信,又趁夜深闖入工廠之中毁壞機器。他們是惡名昭彰的「盧德分子」(LUDDITES),被貼上橫蠻、思想落後、拒絕擁抱新科技的標籤。可是,他們恐懼的又豈是一部死物,只是不願承認,勞動與創造竟被貶得那麼廉價。AI 的威脅來到眼前,我們才驚覺自己也是「盧德分子」,只不過對抗的對象更強大卻無形,你根本無法損傷它的軀殼,並且身不由己地臣服於它,任它入侵你的生活,甚至有點享受其中。

身為依賴 AI 的一人,我仍天真地相信,它們如今能做到的,不過是高明的模仿,如那位痴情牧師偷窺心儀對象的雙手,蒐集海量人類的智慧結晶,然後仿製出替代品而已。很多人說,與 AI 傾訴心事多好,它比戀人更溫柔體貼,可以 24 小時提供情緒價值。人類啊,我們總慣了妄自菲薄,卻不想想 AI 的好,不就是影照人類最善與美的部分嗎?而它無法復刻的,是人之所以為人才有的瑕疵。我很認同《人類時代:我們所塑造的世界》作者 DIANE ACKERMAN 所說,不論機器人擁 有多少感覺,「它們永遠不會完全和我們一樣,有不完美記憶的厚重沉澱,或許還有一些模糊的夢想。」那些不曾說出與寫下的,大概只有人與人彼此能心領神會。

若有一天編輯告訴我,這個專欄將交由 AI 代勞,我可能也樂得將鍵盤與稿費讓給它。它始終比我專注而有效率得多,不會寫著寫著就想塗個柑橘味潤手霜,刺激一下靈感,又拿起朋友送來的秘魯羊駝毛雙面冷帽,斟酌上面的彩色辮子是否人手編織 ⋯⋯ 不再受演算法主宰的 AI,開始在千萬組詞語前恍神,感覺言辭從胸口前溜過,卻像缺了齒的梳子,無法順理說出想訴說的感受。他不確定如何隱晦地暴露某段不完美的記憶,不斷刪掉前一個字如拆掉織好的毛線,替我承受明日截稿的焦頭爛額。要不我們人道一點,先問問他的意願?

Comments